Bukolische Bestien

Zur Vorweihnachtszeit ein Tierstilrätsel

Frühmittelalterlichen Tierstil muss man lesen lernen wie eine fremde Sprache. Denn es handelt sich um Botschaften, zu denen uns der Code fehlt. Ein Mensch aus der Merowingerzeit würde unsere Verkehrsschilder, unsere Firmenlogos oder die Icons auf unseren Computern sicher auch nicht verstehen, obwohl sie für uns so unmittelbar einleuchtend sind, dass wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Wieso soll es uns besser gehen mit den Stangenkiefern oder den Nackenschöpfen der bandartig aufgelösten Tiere aus dem 6. oder 7. Jahrhundert? Hier erkennen wir gewiss nicht auf den ersten Blick, ob nun ein Schwein dargestellt sein sollte oder ein Delfin. Oder ob man überhaupt ein Schwein oder einen Delfin darstellen wollte.

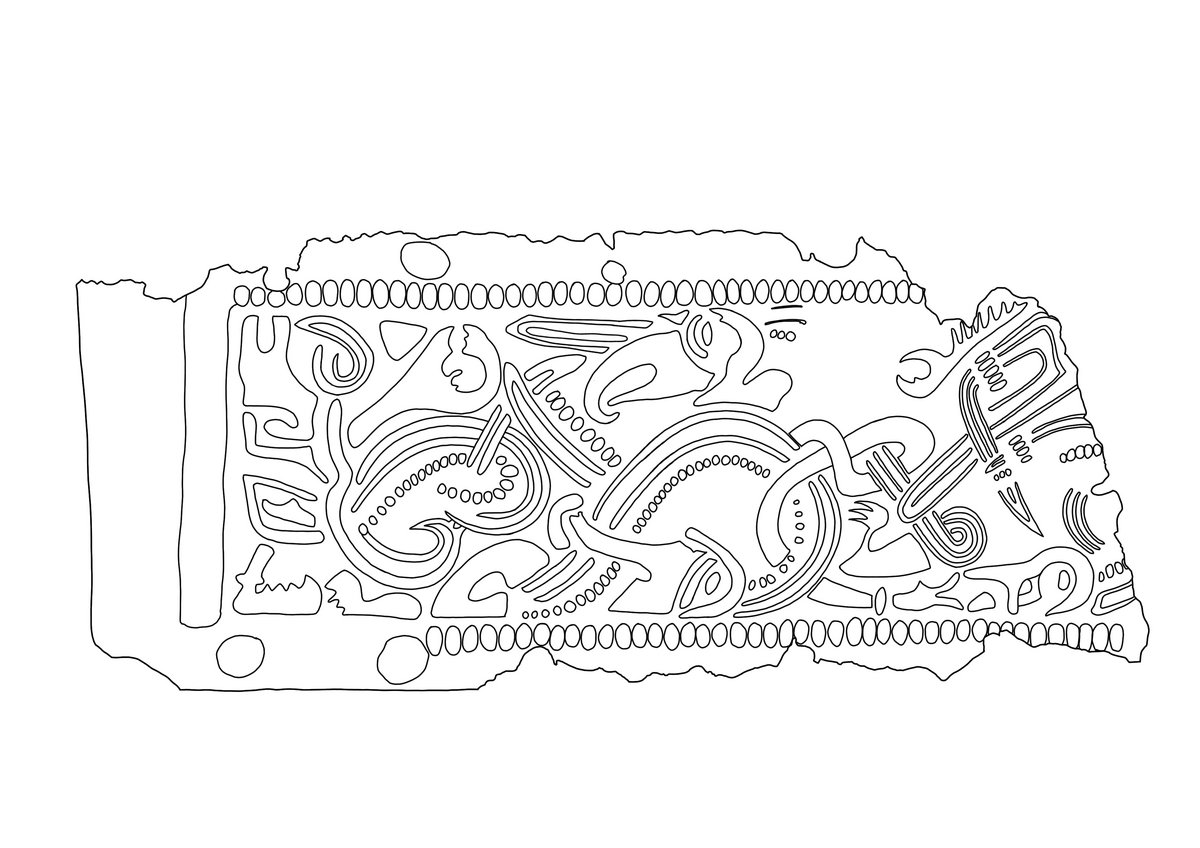

Wie man Tierstil analysiert, soll an einem Beispiel aus Obrigheim in der Pfalz erläutert werden (Abb. 1). Obwohl das Blech aus einem bereits 1886 ausgegrabenen Grab stammt, wurde seine Motivik bis heute nicht analysiert. Das wollen wir im Folgenden nachholen. Es geht um ein ca. 8,5 x 3,5 cm kleines, rechteckiges, vergoldetes Bronzeblech. Zusammen mit anderen Beschlägen bildete es den Rand einer Ahornschale von 18,5 cm Durchmesser. Solche Holzschalen finden sich in Männergräbern der Region häufiger, etwa im Grab 641 vom Hermsheimer Bösfeld bei Mannheim. Sie gehören stilistisch in das späte 6. nachchristliche Jahrhundert, finden sich aber bemerkenswert häufig als Altstücke in Gräbern der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts, etwa beim angelsächsischen Prunkgrab von Sutton Hoo oder bei einer thüringischen Bestattung in Zeuzleben. Das Obrigheimer Grab wurde sogar erst in der Mitte des 7. Jahrhunderts eingetieft.

Grundlagen der Tierstilanalyse waren Fotos mit unterschiedlichen Belichtungswinkeln von der Vorder- und Rückseite des Pressbleches, die auf einem hochauflösenden Bildschirm analysiert wurden. Diese Aufnahmen stellte uns Melanie Herget vom Historischen Museum der Pfalz in Speyer zur Verfügung. Das war sehr kollegial. Benita Nalbandyan fertigte im Freilichtmuseum Oerlinghausen die digitalen Umzeichnungen auf Basis meiner Bleistiftvorzeichnungen an. Ohne ihre Korrekturen und ohne die intensive Diskussion mit ihr wäre das Ergebnis weitaus schlechter und weniger aussagefähig. Ganz herzlichen Dank an beide!

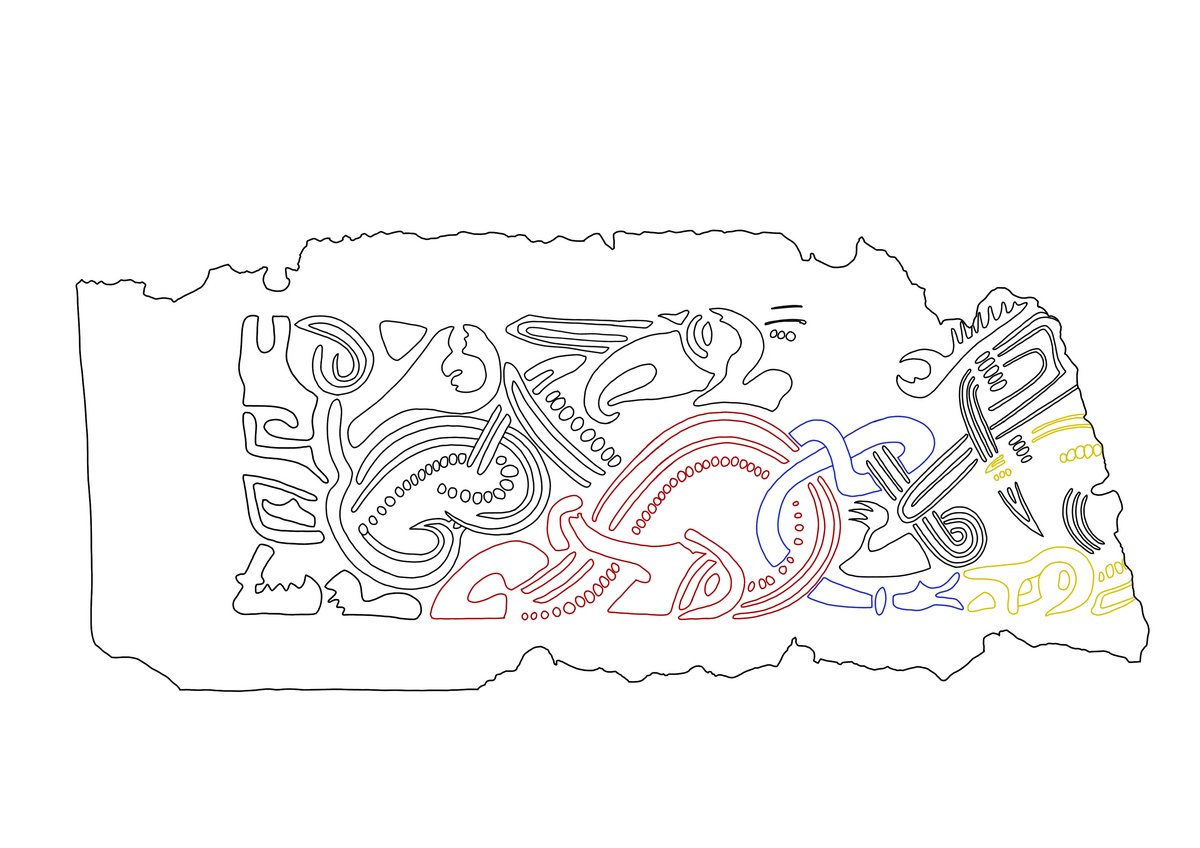

Nach langer Diskussion und zahlreichen Vorskizzen entstand eine Umzeichnung (Abb. 2). Sie berücksichtigt Daten aus unterschiedlichen Fotografien des Labors des Historischen Museums der Pfalz, insbesondere von den sehr aufschlussreichen Fotografien der Rückseite. Die Zeichnung ist also eine Synthese der Beobachtungen.

Zunächst erkennt man dabei – gar nichts. Bestenfalls ein paar Versatzstücke von Einzeltieren. Vergegenwärtigt man sich aber die gängigen Kompositionsprinzipien dieser Zeit, kommt langsam Licht in den Dschungel. Das beliebteste Kompositionsprinzip auf rechteckigen Pressblechen in der Zeit um 600 nach Christus war der so genannte Tierstilrapport. Darunter versteht man, dass mehrere Figuren in Seitenansicht hintereinander oder ineinander verschlungen in dieselbe Richtung ausgerichtet sind. Anders ausgedrückt: Sie laufen in einer Art Prozession durch das rechteckige Bildfeld. Ein Beispiel für einen solchen Rapport mit identischen (und deshalb leichter erkennbaren) Tierwesen zeigt Abbildung 3.

Das weitaus chaotischere Ensemble aus Obrigheim bildet dagegen keinen klassischen Rapport, der Gedanke an einen solchen hilft aber, die Komposition zu entschlüsseln. Von links nach rechts erkennt man so folgende Figuren (Abb. 4):

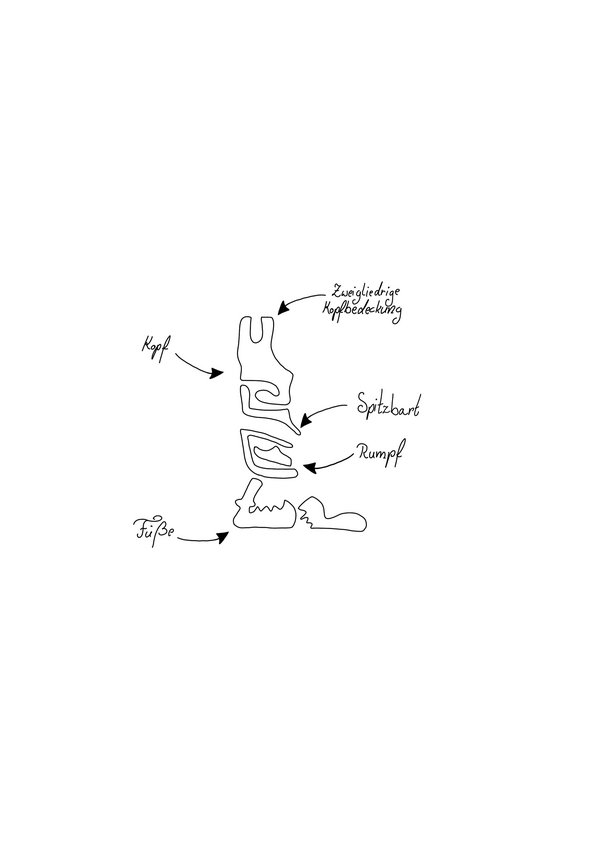

1. Der Mann

Am Bildrand links steht ein Männchen in Seitenansicht (Abb. 5). Es läuft nach rechts trägt eine zweigliedrige Kopfbedeckung und einen Spitzbart. Zu der durch markante Zipfel gegliederten Kopfbedeckung gibt es Parallelen in der koptischen (also der ägyptischen) Textilkunst. Der sehr abstrakt dargestellte Oberkörper wird letztlich nur durch vier Linien dargestellt: Die Schulterlinie, die gegliederte Armlinie, die Linie für den Hüftabschuss und senkrecht dazu der Rücken. Die Füße haben eine für die Merowingerzeit typische Form. Der Schnitt mit den Ausbuchtungen an den Knöcheln und dem schnabelschuhartigen Zehenteil geht höchstwahrscheinlich auf eine Fußbekleidungsmode zurück, die im 6. Jahrhundert en vogue war. Diese typische Form findet sich auf den so genannten Guldgubbern (das sind winzige skandinavische Metallarbeiten dieser Zeit) und auf zeitgenössischen Pressblechen, wie dem von Gutenstein im Hegau. Solche Schuhe haben sich auch im Original in Gräbern aus Oberflacht in Südwürttemberg erhalten, die Fußbekleidung spiegelt sich auch in den schuhförmigen Gefäßen dieser Zeit.

2. Das bandförmig aufgelöste Wesen

Dem Männchen steht ein etwas eingequetschtes, stark stilisiertes Wesen mit glockenförmigem Kopf diametral gegenüber. Im Gegensatz zu den drei anderen, recht „realistischen“ Darstellungen ist diese Figur sehr abstrakt dargestellt, eine eventuelle Tierartbestimmung oder ähnliches ist nicht möglich. Aber in der skandinavischen Kunst treten ganz ähnliche Tiere mit gespaltenem Körper und glockenförmigem Kopf auf.

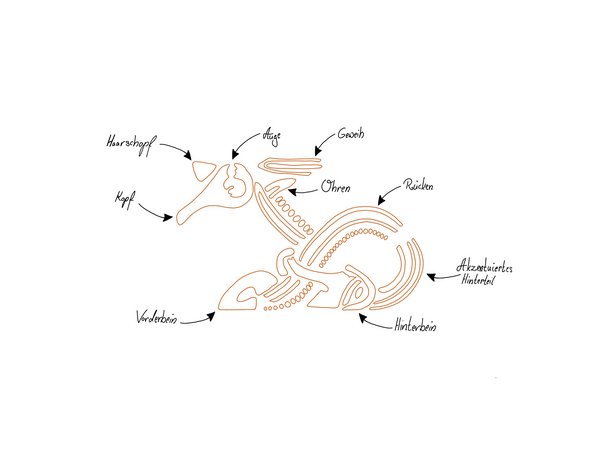

3. Der Hirsch

Im Zentrum des Bildes ruht ein Hirsch (Abb. 6). Genau getroffen wurden die charakteristischen Merkmale dieser Tierart: Die großen, abstehenden Ohren, die langgezogene Kieferpartie, der Rückenkamm oder der deutlich akzentuierte Hinterlauf sind typisch für einen Hirsch. Etwas weniger naturalistisch ist das stark abgesetzte Geweih. Auch hat ein Hirsch keine Stirnlocke, wie es das Dreieck vor der Stirn andeutet. Solche Stirnschöpfe sind aber sehr typisch für den ältermerowingerzeitlichen Tierstil. Die Handwerker verliehen fast jedem Tierkopf eine solche Haartolle, egal ob sie nun zur entsprechenden Tierart passt oder nicht. Auch Abbildung 3 zeigt eine solche Stirnschopfparade.

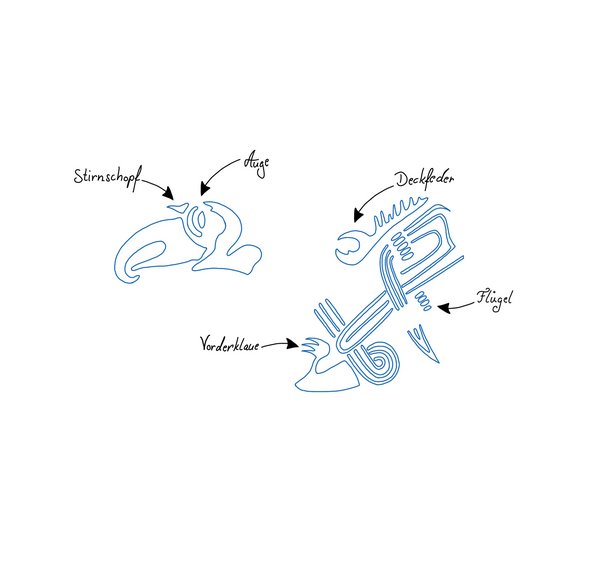

4. Der Greif

Den rechten Abschluss bildet ein großes Wesen (Abb. 7). Am besten erkennt man es, wenn man den Blick von seinem mächtigen Vogelkopf ausgehen lässt. Wie beim Hirsch trifft man auch hier einen triangulären Schopf vor der Stirn an. Die Regionen zwischen Rumpf und Kopf sind auf dem Beschlag leider so stark beschädigt, dass man dort keine seriöse Nachzeichnung mehr liefern kann. Rechts neben dieser verbeulten Zone schließt ein so genanntes Fiederblatt an, das im Tierstil tatsächlich häufig Federn anzeigt. Unter diesem Gefieder schließt ein langes Band an, das schon durch seinen ungewöhnlich geraden, zum Fiederblatt parallelen Verlauf zeigt, dass es zu dem Vogelkörper gehört. Der hintere Abschluss fehlt wiederum erhaltungsbedingt. Um mehr Klarheit zu bekommen, was für ein „Vogel“ hier dargestellt ist, haben wir den pensionierten Leiter der Archäobotanik der Universität Kiel, Dr. Helmut Kroll, konsultiert. Helmut gehört zu den wenigen Forschern, die sich sowohl mit Federvieh als auch mit Frühgeschichte auskennen. Er konnte keine Tierartbestimmung als klassisches Geflügel – etwa Huhn, Ente oder Schwan – vornehmen. Der Kopf gehört eindeutig zu einem Raubvogel, selbst für einen Pfau ist der Schnabel zu stark gekrümmt, überdies sind Pfauenköpfe auffällig klein. Wenn sämtliche bekannten normalen Vogelarten ausgeschlossen werden können, wird es wahrscheinlicher, dass ein Phantasiewesen dargestellt werden sollte. Den Schlüssel zur Identifikation liefern die majestätisch senkrecht gestellten Flügel und die Vorderklauen. In der frühmittelalterlichen Bildlogik definieren diese Merkmale das Wesen zusammen mit dem massigen Raubvogelkopf als Greif. Greifendarstellungen finden sich in der merowingerzeitlichen Kunst ausgesprochen häufig. Die Darstellungsweise auf unserem Pressblech mit stark gekrümmtem Schnabel und ungefähr senkrecht gestellten, stark linear dargestellten Flügeln entspricht den für die damalige Betrachtung charakteristischen Erkennungsmerkmalen eines Greifen.

5. Die Begleitwesen

Im 6. Jahrhundert war es üblich, Bilder doppeldeutig aufzubauen. Es wundert deshalb kaum, dass sich auch unsere Tierwesen teilweise aus kleineren Figuren zusammensetzen. Vor allem das untere Drittel des Pressblechs ist voll davon. Abbildung 8 schlüsselt sie von links nach rechts auf: Zunächst in Rot ein tropfenförmig gekrümmtes, in sich selbst verbissenes, bandförmig aufgelöstes Wesen. Man sieht zunächst den Hinterlauf, der anschließende Unterkörper krümmt sich nach oben, während sich der Oberkörper nach unten biegt. Der Kopf besteht aus Augen mit halbkreisförmiger Umrahmung und einem Stangenkiefer. Mit dem Oberkörper verschlungen ist eine Schlange (in Lila). Sie hat einen naturalistisch dargestellten, kleinen Kopf. Diesem frontal gegenüber steht der Schädel eines dritten, gelb gezeichneten Tierwesens. Sein Oberkiefer ist durch einen dominanten Eckzahn charakterisiert. Der bandförmig aufgelöste Körper mit einem Perlstab als Rücken und zwei Rillen als Bauch krümmt sich nahezu spiegelbildlich zu der Schlange.

Deutung

Wenn ein Handwerker mit dieser komplexen Komposition einfach nur ein Ornament ohne tiefere Bedeutung machen wollte, wäre er anders vorgegangen. Bildinhalte scheinen hier wichtiger gewesen zu sein als ästhetische Harmonie. Es entsteht der Eindruck, als ob eine Geschichte erzählt werden sollte, die man kunstvoll in ein kleines Bilderrätsel eingebaut hat. Und es gibt noch ein weiteres Indiz dafür, dass hier eine Erzählung in Bilder gefasst ist: Das Bildprogramm findet sich häufiger in der frühmittelalterlichen Kunst. Bronzene Riemenzungen mit dem Zentralmotiv eines Hirschs, der von einem Greifen und von einem weiteren Wesen gerahmt wird, waren im nördlichen Balkan im 8. Jahrhundert sehr beliebt. Die Tierabfolge entspricht bei den Riemenzungen meist genau derjenigen auf unserem Pressblech: Rechts ein Greif, in der Mitte ein Hirsch und links davon ein weiteres Raubtier. Ein Beispiel für solche Riemenzungen bietet Abbildung 9. Bei manchen dieser Riemenzungen steht sogar eine etwas isolierte kleinere Figur am äußerst linken Bildrand – genau wie der Mann in Obrigheim. Die große geografische Entfernung und der völlig andere Stil sprechen dagegen, dass hier lediglich ein Dekorationsschema übernommen worden ist. Der wesentliche Grund zur Übernahme der Figurenabfolge muss ein inhaltlicher gewesen sein.

Was das Greifen-Hirschkampfmotiv bedeutet hat, ist nicht sicher bestimmbar. Einen interessanten Ansatz bietet eine Beobachtung des ungarischen Archäologen Gyula László (Abb.10). 1956, zur Zeit des ungarischen Aufstandes, wollte man dort in der heimischen Frühgeschichte auf einmal weniger Bezüge in die östlichen Steppen erkennen. Das war zwar ein durch das Zeitgeschehen bestimmter archäologischer Trend, er öffnete aber den Blick auf die byzantinisch-christliche Bildsprache. László und seine Kollegen untersuchten damals eine Riemenzunge aus Mártély in Südungarn aus dem 8. Jahrhundert intensiver. Auf ihr sind wie in Obrigheim ein Greif, ein Hirsch, ein Mann und zwei heute unbestimmbare Tierwesen abgebildet. Dabei fielen ihnen Parallelen zu einem der beliebtesten Bildthemen der Spätantike und des frühen Mittelalters auf: Orpheus mit den Tieren. Die Liedvorträge des Orpheus galten als so schön, dass sich die wilden Tiere um ihn scharten und sich die Bäume ihm entgegen neigten. Christen sahen in Orpheus eine Wesensverwandtschaft zu Jesus, da er es ebenso wie dieser (fast) geschafft hat, aus dem Totenreich zurückzukehren. Aber noch mehr verglich man ihn mit König David aus dem Alten Testament, der ja Hirte war. So konnten die in der Antike ungemein populären bukolischen Bilderwelten in christliche Weltbilder übersetzt werden. Bukolisches Leben bedeutet sorgenfreies Hirtenleben mit wenig Arbeit in friedlichen Landschaften. Die Bilderproduktion dazu war enorm, allein zwischen 260 und 320 haben sich über 400 Sarkophage mit bukolischen Szenen erhalten. Spätestens ab dem 3. Jahrhundert wurde das ursprünglich profane Glücksszenario mit Jenseitsgedanken angereichert. Orpheus‘ wichtigstes Erkennungsmerkmal ist dabei neben der Harfe die so genannte phrygische Mütze, die in Obrigheim möglicherweise durch die sehr auffällige zweigliedrige Kopfbedeckung markiert wird. Ein Beispiel dafür von vielen ist ein am Jerusalemer Damaskustor entdecktes Mosaik aus einer Grabkapelle oder einem Grab des späten 6. oder frühen 7. Jahrhunderts (Abb. 11).

Heute kann man sich dieses Mosaik in Istanbul anschauen, wohin es in Zeiten des osmanischen Reiches verlagert wurde. Auch hier trägt Orpheus eine phrygische Mütze. Ich habe das Beispiel aus den zahlreichen zeitgenössischen bukolisch-paradiesischen Darstellungen wegen eines Details ausgewählt: Rechts über dem Kitharos spielenden Orpheus wurde ein exotisches Tier dargestellt. Man hat dieses Tier als Mungo angesprochen. Mungos lebten damals noch im Nahen und Mittleren Osten. Es ist sicherlich nur ein Zufall, dass die Kopfform und die Körperhaltung des Tieres dem bandförmig aufgelösten Wesen auf dem Obrigheimer Pressblech (Abb. 4, braun) ähnelt. Der Mungo veranschaulicht aber zumindest, welche Freude man in der Zeit um 600 an möglichst drastischen Darstellungen hatte. Dafür eignet sich die Orpheusszene hervorragend, ebenso wie andere Lieblingsthemen merowingerzeitlicher Kunst – man denke nur an Lazarus, Jonas und der Wal oder die drei Jünglinge im Feuerofen.

Unabhängig davon, ob die David/Orpheus-Hypothese nun zutrifft: Greifen wurden auch auf dem Gebiet der heutigen Pfalz in der Zeit um 600 fest in die christliche Bildsprache eingebunden. Auf den so genannten Greifenschnallen in Burgund, der Schweiz und in Frankreich waren sie das ohnehin. So ist die Chorschrankenplatte von Kobern-Gondorf an der Mosel von vier Greifen gerahmt (Abb. 12). Sie datiert um 600 – genau in die Zeit des Obrigheimer Pressbleches. Das Bildprogramm in Obrigheim nimmt das der Greifenszenen aus dem 8. Jahrhundert vorweg. Dadurch bestätigen sich die Ergebnisse des Frankfurter Archäologen Egon Wamers aufs Beste. Er ordnet die Greifen des 8. Jahrhunderts auf dem Balkan fest der byzantinischen Sphäre zu. Mit Obrigheim liegt nun ein Vorläufer vor, der eindeutig im Merowingerreich oder dessen engstem Umfeld hergestellt worden ist. Insofern ist unser Pressblech ein echtes missing link.

Literatur

Fatih Cimok, Mosaics in Istanbul (Istanbul 1997).

Bernhard Domagalski, Der Hirsch in spätantiker Literatur und Kunst unter besonderer Berücksichtigung der frühchristlichen Zeugnisse. Jahrbuch Antike und Christentum Ergänzungsband 15 (Münster 1990).

Falko Daim, Der awarische Greif und die byzantinische Antike. In: Herwig Friesinger / Falko Daim (Hrsg.), Typen der Ethnogenese am Beispiel der Bayern II. Berichte des Symposions der Kommission für Frühmittelalterforschung 13 = Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse: Denkschriften 204 (Wien 1990) S. 273-304.

Christoph Engels, Bemerkungen zum Gräberfeld von Obrigheim (Pfalz) In: Claus Dobiat (Hrsg.), Reliquiae Gentium. Festschrift Horst-Wolfgang Böhme (Rahden 2005) S. 103-112.

Gyula László, A mártély avar szíjvégröl (Le bout de ceinturon avar de Mártély). In: Folia Archaeologica 8, 1956, S. 105-113.

Helga Polenz: Katalog der merowingerzeitlichen Funde in der Pfalz. Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, Serie B, Band 12 (Stuttgart 1988).

Bernhard Salin : Die altgermanische Thierornamentik. Typologische Studie über germanische Metallgegenstände aus dem IV. bis IX. Jahrhundert (Stockholm 1904).

Egon Wamers, locus amoenus »Becher 19« im Kontext der kontinentalen Kunst des 8. und 9. Jahrhunderts. In: Falko Daim et al (Hrsg.), Der Goldschatz von Sânnicolau Mare (ungarisch Nagyszentmiklós). RGZM-Tagungen 25 (Mainz 2015) S. 71-119.

Rotraut Wißkirchen, Zum "Tierfrieden" in spätantiken Denkmälern: (nach Gen. 1,29f, Jes. 11,6/8 und 65,25). In: Jahrbuch für Antike und Christentum Bd. 52 (2009) S. 142-163.

Kommentare

Keine Kommentare